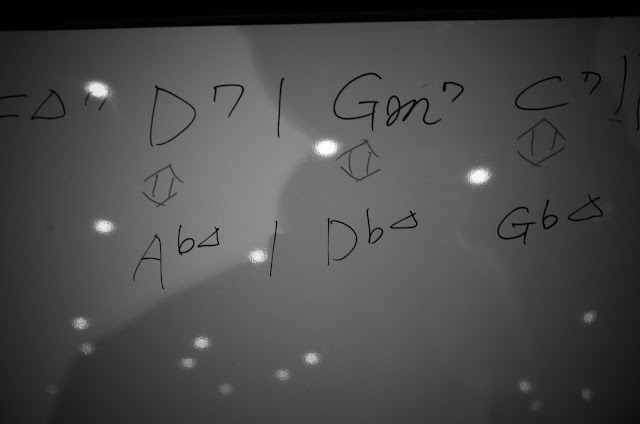

(ベースが先生)

やっぱり効率的に学習するんだったら、個人レッスンを受けて宿題を貰って、家で毎日練習して、レッスン日、先生に仕上がり具合をチェックして貰って、また宿題貰って。というサイクルがベストなんだろうね。

でも僕の場合、恥ずかしながら、そういう学習スタイルは何度も挫折している。

楽器に関して言えば小学生、高校時代にピアノで二回挫折。いい大人になって学び始めたバイオリンも挫折した。子供時代の僕はとにかく飽きっぽくて何をやっても続かなかったし、大人になって頑張って続けてみたバイオリンは僕に向いてなかった。もちろん、完全に僕の問題だ。

未練がましくピアノだけは弾き続けて20年、折角だからちゃんと習いたいよな。とか思いながらも、これまでの経験でちゃんと習うことは諦めて、非効率な練習(気ままな遊び弾き)を続けていたわけ。

(haruさんの勉強楽譜)

そこでふと目に止まった、初心者OKのジャムセッションがあるという情報。(確か本屋でジャズ本を読んでたんだな)

調べてみると、

とりあえず音だそうぜ!

Fブルーズでファの連打?それでもいいじゃん!

って感じ?

面白そうだな。・・・ま、折角だし、とりあえず参加してみっか。

以来、すっかりハマっちゃった。技術も知識も全く足りないことを思い知って、這い上がったりまたズルズルと落ちたりしながら、今はこれは一生の趣味、そして目標になるぞ、という強い予感だけがある。(おかげで酒縁関係の方々と疎遠となってしまいちょっと残念ってのもあるんだけど)

話が長くなってしまったな。えーと、僕が最初に参加したジャムセッション教室の、ユーキ先生が始められたのが、music-lab です。

yuki-nakano-music-lab

『ジャムセッションから始めよう』。こういうレッスンってほとんどない。「ジャズピアノ教えます」「ジャズギター教えます」ってのは結構あるけれど「ジャムセッションを最初から教えます。しかも、ジャムの現場で」。実際、これは得難い環境だよね。

レベルが均衡した生徒さん同士で、うまい具合にセッションを組めれば都合がいい(セッションの体になる)けど。ドラム、ベース、ピアノ、ギター、木管、金管の初心者中級者をいい感じで集めるってどうなの?って話ですよ。そんなピンポイントで集客できるのか?しかも、集めたとして、ちゃんと指導できるのか?って。

ユーキ先生にはそれができるわけ。リズムセクション、バック、フロント、両者に指導できるからね。

というわけで、いきなり初級者中級者同士でジャムセッションに参加してるんですよ。いわば毎回が発表会。

先生に課題曲もらって、半年練習して〜、からの発表会じゃないよ。毎回が発表会。いやー、こんなレッスンないよね。僕には上達の早道に見えてしょうがない。

宿題も山ほど出る。先生が直接宿題を出すんじゃない。セッションに出ていると否応無く宿題が山積みになるんだ。

ジャズの先輩方のテクニックにも、すごく触発される。俺だって、あと2、3年頑張れば!ってね。

アドリブパートがボロボロで、自分の不甲斐なさに悔し涙を流さんばかりになった時でも大丈夫。先生のお決まりのセリフ。

「大丈夫。アドリブに失敗しても死なない。とりあえず、生きてますよ」

そうだね。うん。これからも頑張ろう。

そんな感じで、今日も生きてます。

(ちなみに先生の個人レッスンもあり(だったはず))